En la primavera de 1980, el escritor abrió las puertas de su departamento en la calle Maipú para una charla inesperada; sus palabras quedaron grabadas en dos casetes, hasta hoy

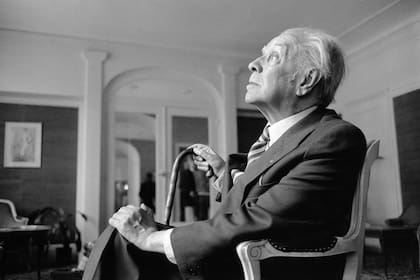

Jorge Luis Borges en su departamento de la calle Maipú, en 1983. Christopher Pillitz – Hulton/Getty

Texto de Jorge Luís Sherer.

El sol me daba en la cara, lo sentí intenso pero agradable. En solo cuatro días daría comienzo la primavera, corría 1980, y yo me encontraba con un entusiasmo indescriptible cruzando esa mañana la Plaza San Martín hacia la calle Maipú. Solamente dos puertas en el sexto piso, una de ellas tenía una pequeña placa de bronce que decía: Borges.

Fanny, la ama de llaves de tantos años en esa casa, me condujo hasta el living. Ahí estaba, de pie, oyendo mis pasos para estirar su mano. Vestía un traje gris, impecable. Un rico olor de colonia emanaba de su piel rosada, casi transparente, como la de un bebé, “sus ojos parecían dos lilas muertas, y una sonrisa congelada como una flor de nieve”, tal como lo había descripto un amigo, el periodista Leo Sala.

Conversamos un buen rato de pie. Me dijo que nuestros nombres, Jorge Luis, se convertirían en José Luis, que era solo una cuestión de tiempo. Me contó algunas anécdotas de su padre y luego me llevó hasta la habitación de su madre, fallecida hacía cinco años. Quiso que viera su modesto cuarto, con una cama de una plaza y unos pocos libros en la repisa.

Pensé en la grandeza de este hombre que llevaba una vida monástica, y me acordé cuando el ministro de cultura de Francia y otras personalidades invitaron a Borges a comer en Maxim’s, el más prestigioso restaurante de París, y él pidió un plato de arroz con manteca y un vaso de agua. Para entonces, yo me había olvidado del propósito de la entrevista periodística, que tenía que ver con la figura de Salvador Dalí, aunque por teléfono Borges ya me había adelantado que no quería hablar de ese “farsante”. Así de tajante había sido su definición.

Tomamos asiento y encendí el grabador. Nada estaba planificado de antemano, y eso me gustaba. Aquellos casetes estuvieron guardados por 44 años hasta hoy, cuando sale a la luz esta entrevista.

–Este siglo tiene autores importantes en el género de la biografía, sus prólogos sobre algunos autores literarios indudablemente nos animan a conocer más.

–Si hablamos de biógrafos no puedo dejar de pensar en Plutarco. Creo que no conviene hacer biografías mientras la persona esté viva porque puede incomodarlo.

–Sin embargo, usted siempre mencionó que la mejor biografía era La vida del Dr. Johnson, y James Boswell la escribió siendo íntimo amigo de Samuel Johnson.

–Es una biografía admirable. Pero vea, este es un caso curioso. Boswell anotaba todas las conversaciones y es admirable, porque mucha gente pensó que era una persona ridícula, y eso se debe a lo que él mismo ha escrito. Boswell se puso como un personaje ridículo en contraposición a Johnson, a quien hace un poco ridículo también, pero querible. Me parece imposible que Boswell no se haya dado cuenta de eso. Recuerdo cuando Johnson le dice: “Señor, usted no tiene más que dos temas: usted y yo. Y yo estoy harto de los dos”.

–Stefan Zweig, Emil Ludwig y André Maurois fueron autores de biografías noveladas que alcanzaron mucha popularidad, ¿cuál es su opinión sobre estos escritores?

–Maurois me parece excelente. A Disraeli lo describió con mucha simpatía. Yo lo conocí cuando estuvo en Buenos Aires. Se llamaba realmente Herzog, que quiere decir duque en alemán, pero es un apellido judío. Entonces tomó el de Maurois. A Ludwig no lo conocí, hubiera podido conocerlo porque estuvo con Victoria Ocampo. Él tiene una biografía de Hindenburg donde no se habla en ningún momento de lo principal, las estrategias de las batallas.

–¿Le hubiera gustado conocer a Chesterton?

–Creo que no. Nunca se me ocurrió conocerlo. Actualmente si yo voy a un país puedo conocer escritores, antes no tenía esa posibilidad. Un día se habló de que Chesterton vendría a Buenos Aires, y me dijeron que habría que invitarlo a comer. Recuerdo que dije: “No quiero conocerlo personalmente, porque él me conocería, y yo seré un hombre como los demás. Prefiero verlo así, lejano y mágico en su Londres”. Conocerlo, ¿para qué?

–Tal vez la mala experiencia que tuvo al conocer a Leopoldo Lugones, alguien tan admirado por usted, haya influido en esa reticencia de tratar a otros autores.

–Yo estaba muy cohibido con Lugones. Era un hombre muy desagradable, muy autoritario. No podía conversar con él, cada cosa que le decía era como…

–¿Sería tal vez una postura pública?

–No. Lugones era así. Un hombre que se sentía muy solo, muy desdichado. Terminó suicidándose.

–De haber tenido éxito en la política, ¿cree que hubiera sido otro de los nefastos dictadores de la Argentina?

–Probablemente. Lugones se dedicó mucho a la política y pasó por todos los pensamientos. Fue anarquista, después socialista. Rubén Dario escribió un artículo titulado: “Un poeta socialista Leopoldo Lugones”. Durante la Primera Guerra estuvo del lado de los aliados, contra Alemania; después se convirtió al fascismo. Había sido ateo, pero murió siendo católico. A lo mejor se hizo católico por razones políticas, no ideológicas como muchos políticos, por conveniencia. Ser católico en Buenos Aires es ser nacionalista, franquista, es ser una cantidad de cosas.

–¿Por cultura usted se siente cristiano?

–Creo que soy cristiano, pero no católico. Yo podría llegar a ser protestante, sin liturgia, sin pompa, sin jerarquías. Mi abuela inglesa sabía de memoria la Biblia y la recitaba. Ella se pasó cuatro años en Junín con su esposo, que fue jefe del ejército de fronteras, fronteras norte y oeste de la provincia de Buenos Aires y sur de Córdoba. Mi abuela vivió al borde del desierto, más allá estaba la pampa, que era la llanura de los indios nómadas. Ella vivió muy feliz con su marido, con su hijo, con su Biblia y con Dickens.

–A mí me gusta el deísmo religioso de Voltaire.

–A mí también. Voltaire era extraordinario, verdaderamente extraordinario. Él dijo que la Iglesia es para santos y vírgenes, pero no para dedicarla a Dios. Voltaire sabía de filosofía, teología, sabía lo que se ha sabido en todos los tiempos. Es decir, muy poco (risas).

–¿Y las religiones de Oriente?

–Creo que es más fácil ser budista que cristiano, porque el budismo no espera la creencia de un Dios personal. Yo sospecho que el Oriente no existe, que es una ilusión nuestra. Hace cinco semanas estuve en Japón, y un señor japonés me dijo que había vivido una experiencia muy importante que nunca olvidará. El hombre dijo: “Conozco los Estados Unidos y Gran Bretaña, pero la presencia de Occidente la vi en Persia”. A lo que le respondí: “Mi primera sensación del Oriente yo la tuve en Andalucía”. ¿Cómo en España?, dijo. Posiblemente para un japonés, Sevilla o Granada deberían ser más o menos como Nueva York. Sucede con América Latina. En Estados Unidos o en Europa tienen la idea de la América Latina o Hispanoamérica, pero nosotros aquí no tenemos esa idea. Yo pienso: ¿qué tenemos de común con los mexicanos? Nada. El idioma, pero culturalmente muy poco.

–Usted que ha leído grandes obras en sus lenguas originales y en traducciones, piensa que la traducción siempre traiciona.

–El inglés, al igual que el castellano, fueron mis lenguas maternas. El francés me fue dado por ciertas circunstancias que me retuvieron en Ginebra cuando aún era chico, y allí tuve que hacer el bachillerato. El latín tuve que estudiarlo, pero el alemán fue una verdadera conquista personal. Mi deseo por el alemán, el amor por el alemán, fue en el año 1916 o 1917. Yo resolví enseñarme el alemán. Por entonces tenía un conocimiento mínimo, había aprendido un poco de vocabulario y algunas conjugaciones elementales. Por entonces era absurdo intentar leer Crítica de la razón pura. Qué hice. Yo había leído en castellano, en inglés y francés, traducciones a Heine. Me dije: “el verso obliga”. Adquirí los libros con las primeras composiciones de Heine en alemán y trabajé mucho buscando en un diccionario alemán-inglés. Al principio tenía que consultar el diccionario para cada línea, para cada verso. Pero al cabo de un tiempo, tres meses, probablemente un poco más, leí un poema que recuerdo todavía.

Borges lo recita en alemán, sus ojos se humedecen, se emociona profundamente. Luego lo recita para mí en castellano: “La muerte es la fresca noche/Diurno bochorno es la vida./Ya oscurece tengo sueño,/Siento fatiga del día./Se eleva un árbol junto a mi cama./En él canta el joven ruiseñor,/Canta por puro amor./Yo lo escucho hasta que me duermo”. Y agrega: “Cuando yo leí esos versos espléndidos lloré. Lloré no solo por los versos, sino porque estaba leyendo versos espléndidos en alemán, apenas después de tres meses. Me lo había enseñado solo, sin gramática, sin profesores. Yo he podido gozar de la literatura alemana en su idioma, leer un poema”.

–Como Schliemann, el arqueólogo que descubrió las ruinas de Troya.

–Una cosa así. Bueno, Spencer decía que lo último que debían tener los niños es la gramática. La gramática es la filosofía del idioma, es lo que viene después. Nosotros aprendimos a hablar castellano sin gramática.

–¿En qué medida las palabas incorporadas de otras lenguas enriquecen los idiomas y la literatura?

–El inglés tiene dos elementos: el germánico y el latino. Usted puede decir: The Holy Spirit o The Holy Ghost. Esas son soluciones iguales para la comprensión, pero no para la poesía. Eso sucede con todas las palabras. Hay palabras que significan lo mismo, pero no son estéticamente sinónimas, porque tienen connotaciones distintas. Alternar las palabras latinas con las sajonas permite un juego literario. El lector que está acostumbrado las percibe. En castellano podría hacerse el mismo juego con palabras de origen árabe, que son muchas, con las de origen latino. Pero, desgraciadamente, las palabras de origen árabe nosotros no las sentimos como distintas. El lector ahora no percibe esa sensibilidad. Por ejemplo, la palabra aljibe proviene del árabe, pero si yo dijera pozo o cisterna, usted no oye.

–Sé que uno de sus mayores placeres es jugar con la etimología.

–Sí, es muy cierto, ¿sabe de dónde proviene Andalucía? España era para los árabes la tierra de los vándalos, al comienzo, Andalucía se llamó Vandalucía. Esta la descubrí hace muy poco y es muy linda (lo dice con mucho entusiasmo). La palabra es náusea, que suena desagradable, pero su origen es navis. Navis, nave, naval, náutico, náusea. El movimiento de las naves causaba náuseas.

–¿Cuáles filósofos le interesan de este siglo?

–Me interesan los pensadores del siglo XVIII y XIX. ¡Este siglo es tan pobre!

–¿Siente que ha pasado lo mismo con la literatura?

–Mire, los Estados Unidos en el siglo XIX tuvo gente que fueron padres de la literatura para el mundo entero: Poe, Whitman, Melville, Emerson, Emily Dickinson, Henry James. Hoy Estados Unidos vive una decadencia. Los políticos parecen figuras del espectáculo, se acabaron los estadistas. Me contó una amiga yugoeslava, que se encontraba en Georgia cuando llegó el presidente Carter y su gente vestidos de maníes. Estaban haciendo una promoción. Una vez en Estados Unidos, hablé con 25 estudiantes de letras, y muy al pasar nombré a Bernard Shaw. Rápidamente me preguntaron quién es. Luego me confesaron que solamente habían leído los libros de lectura obligatoria.

–Llega la ceguera a alguien que ha sido un devoto lector, y su mundo cambia.

–En el año 55, cuando comprendí que había perdido la vista, recordé una frase del filósofo alemán Steiner: “Cuando algo concluye es señal de que algo empieza”. Es de difícil interpretación, porque uno sabe que algo ha concluido, pero no sabe qué va a empezar. Cuando me quedé ciego, me dije que tenía que hallar algo nuevo, sino abundaría en lo que Kipling dice: “triste tenerse lástima”. Por entonces, yo era profesor de literatura inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras, y resolví con un grupo de estudiantes ponernos a estudiar una lengua antigua como es el anglosajón (seguidamente recita el “Padre Nuestro” en anglosajón).

–¿Suele recordar emociones de su niñez?

–Tal vez algún libro, Las mil y una noches. La biblioteca de mi padre.

–Hábleme de su padre.

–Mi padre era profesor de psicología en Lenguas Vivas y tenía que dar, no sé si dos o tres clases semanales, que las daba en inglés. También era secretario en los Tribunales, primero en los viejos de la calle Victoria y después en los nuevos de la Plaza Lavalle. No sé cuánto ganaba mi padre como secretario, pero como profesor de psicología tenía un sueldo de cien pesos por mes, que era mucho dinero. Hace 40 años, una tacita de café costaba 15 centavos, y en la casa donde vendían el mejor café con leche de Buenos Aires, con scons o medialunas, manteca y dulce de leche, costaba 60 centavos y 10 centavos de propina. Mi padre era entrerriano. Yo conozco Paraná, Gualeguay, Gualeguaychú, Nogoyá, Concepción del Uruguay y Concordia. Groussac dice que el tipo humano del gaucho procede de Río Grande, Brasil, después pasó a Uruguay y Entre Ríos, y que finalmente llegó a la provincia de Buenos Aires.

–¿Siente que los libros viejos y las ediciones antiguas se leen con mayor placer?

–Sí, a mí me pasa eso. Tengo la primera edición de Kipling de 1901. Durante mucho tiempo, mi padre y yo íbamos a la Biblioteca Nacional. Yo no pensaba que iba a ser escritor, y como era muy tímido no me animaba a pedir libros. Generalmente iba a los anaqueles, sacaba al azar un volumen de la Enciclopedia Británica, y me ponía a leer. En esta enciclopedia los artículos eran como monografías, hechos para la lectura, no para la consulta.

–¿Qué opina sobre la calidad de las ediciones de libros en la Argentina?

–Buenos Aires llegó a ser la capital del libro en castellano, después pasó a ser México y ahora es España. Yo he visto ediciones de mis libros en España y la tipografía, el papel, todo se ve mejor. Además, el dinero argentino fuera del país no se cotiza. Ofrecer un billete argentino es como ofrecer una hoja seca. No tiene ningún valor, no es que esté bajo, directamente no existe.

–Borges, cuando usted nació en el último año del siglo XIX, Buenos Aires todavía tendría mucho de la gran aldea. ¿Qué recuerda de esa transformación?

–Mi madre nació en 1875, y su padre iba todos los días a caballo al Once, desde la casa en que ella nació y que yo nací. La casa estaba en la calle Tucumán, entre Suipacha y Esmeralda. Mi madre recordaba que su padre la llevó para que ella viera las tomas de carretas en el Once, que era la Plaza de las Carretas. Centenares de carretas llegaban allí de todo el país. Estaba recordando una fotografía muy linda de la plaza, tomada desde una azotea. Hay fotografías muy lindas de la ciudad. Por ejemplo, una de un rancho de pescadores frente al cementerio de la Recoleta y se ve a un negro tocando la guitarra. También me gusta una de las cinco esquinas. Mi madre me hablaba del Tercero al Norte. El Norte era un arroyo que corría por la calle Córdoba, a dos cuadras de aquí [NdR: lo dice desde su departamento ubicado en Maipú al 900]. Había un puente para cruzar en la esquina de Florida, de fierro o de madera, y se llamaba Tercero. El Tercero al sur creo que estaba en la calle Chile, no estoy seguro, eran dos arroyos. Cuando llovía se debía cruzar por los puentes.Yo nací en el 99. Recuerdo bien la casa de la calle Tucumán, porque vivimos allí hasta 1905 o 1906, luego nos fuimos a vivir a Palermo. Pero ahí donde nací, fuera del almacén de la esquina, en toda esa manzana todas las casas eran bajas. Un poco como se conservan por el Parque Lezama y San Telmo. Toda la ciudad de Buenos Aires era así, casi no había casas de alto, en todo caso alguna de dos pisos.

–Ha viajado por nuestras provincias, ¿cuáles le gustan?

–Me gusta Córdoba. Ha dado a Lugones, el General Paz. Mendoza me resulta estéril, no ha dado a nadie. San Luis también es muy linda, tiene las Minas de Carolina. Esta provincia dio a Lafinur y a Pringles. Yo soy sobrino biznieto del filósofo y poeta Juan Crisóstomo Lafinur, que nació en las Minas de Carolina y que murió muy joven. Lafinur escribió unos pasajes muy lindos a la muerte de Manuel Belgrano.

Borges recita: “Murió Belgrano/ Dios que ahí suceda/ La tumba al carro/ La indolente al viva”.

–¿A qué se debió esa muerte prematura de Lafinur? Los datos no son muy precisos.

–Dicen que murió envenenado en Chile, por los jesuitas. Lafinur enseñaba una filosofía sensualista, donde el conocimiento se adquiría por intermedio de los sentidos, como la filosofía de Locke. Pero eso se tradujo como que enseñaba sensualidad e inmoralidad. En realidad, era un hombre libre. En Amalia, de José Mármol, Doña Marcelina, la dueña de un prostíbulo, habla de las tres unidades de la tragedia griega, según le había enseñado un señor muy distinguido, amigo y cliente, llamado Juan Crisóstomo Lafinur.

–Usted cree que la inmigración nos marcó un destino.

–El haber sido un país de inmigración es una gran cosa. Xul Solar se equivocaba cuando decía que eran solo gringos, gallegos y nada más. La otra virtud que tenemos es que somos un país de clase media, aunque esto se va perdiendo, lamentablemente. Si usted va a Perú o Colombia ve gente millonaria y otras en condiciones paupérrimas.

La charla se prolongó por unos ochenta minutos, grabada en dos casetes. A la semana siguiente regresé para leerle unos fragmentos de un libro que lo había entusiasmado. Se trataba de Poesía y Juglares, de Ramón Menéndez Pidal, pero la historia de ese nuevo encuentro solo está en mi memoria.

Fuente: La Náción.